Mitología gallega en Terror Mortis (ATENCIÓN SPOILER)

En mi novela trato de mostrar la Galicia del siglo XIX como un territorio donde la investigación forense convive con un entramado de mitos, ritos y creencias populares. No se trata de fantasía, sino de un retrato realista del peso que lo simbólico tenía en la vida rural gallega. Estos elementos no sólo enriquecen la atmósfera, sino que condicionan la trama y los comportamientos de los personajes.

X. M. FERRO FORMOSO

9/2/20252 min leer

Uno de mis objetivos al escribir Terror Mortis era el de adentrar al lector en una Galicia finisecular marcada por la superstición y las creencias, donde los mitos se convierten en claves de lectura de la realidad. El doctor Lafontaine, protagonista de la historia, se enfrenta no sólo a cadáveres y pruebas, sino también a un imaginario popular que matiza y en ocasiones distorsiona la percepción de los hechos.

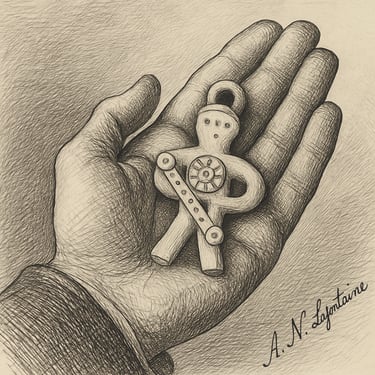

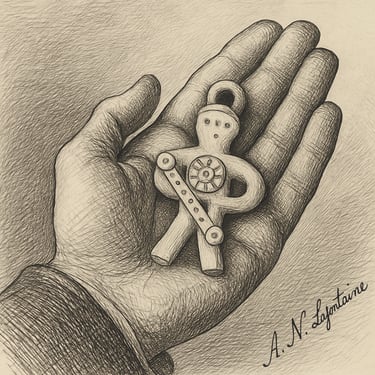

El primer encuentro con este mundo simbólico se da en el propio cuerpo de Eusebio Vilar, el secretario municipal, en el que aparece un Sanandresiño de miga de pan, pequeño amuleto ligado a San Andrés de Teixido. A través de él se muestra cómo las gentes buscaban protección cotidiana contra males visibles e invisibles. A su vez, los vecinos recuerdan cómo Eusebio, en las semanas previas a su muerte, hablaba en la taberna de sombras que lo acechaban, golpes en la puerta y presencias dentro de su casa, alimentando un clima de sospecha y miedo.

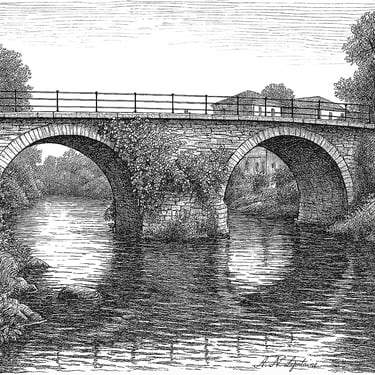

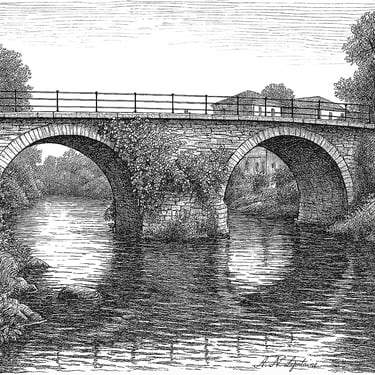

Durante un viaje nocturno al Freixo, Lafontaine y Piñeiro escuchan un grito desgarrador que hace encabritarse al caballo del doctor. La escena refleja el poder de lo desconocido en la fraga: no se ve, pero se oye, y ese sonido basta para sembrar la inquietud. En otro pasaje, una anciana en un puente sobre el Eume comparte con Lafontaine la leyenda del río, un relato que pronto cobrará relevancia cuando el asesino lo use como coartada para encubrir un crimen bajo apariencia de ahogamiento.

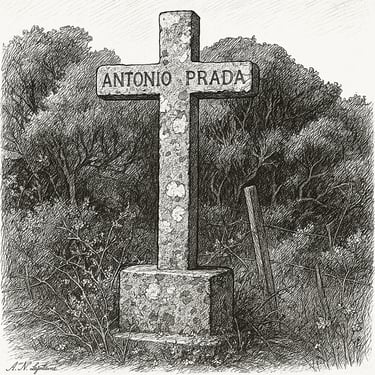

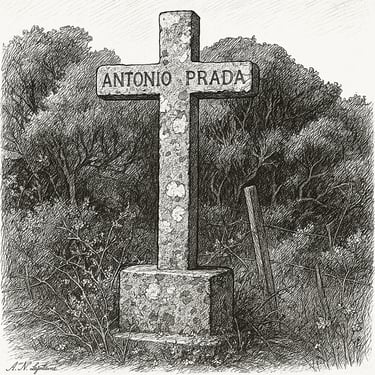

El paisaje está marcado también por signos materiales, como la cruz erigida en recuerdo de dos primos que quisieron casarse con dispensa papal. Otras voces se suman: un arriero en su campamento nocturno narra la historia de la moura encantada en los peñascos de A Faladora, mientras los aullidos de los perros anticipan desgracias como presagios ancestrales.

Las creencias penetran incluso en los espacios domésticos. Doña Francisca relata cómo, en la rebotica de la farmacia de Illade, un grupo de vecinos participó en una sesión de espiritismo con mesa parlante, de la que surgió la supuesta maldición de Eusebio sobre los presentes. Y en paralelo, una vecina de As Pontes realiza un ritual en el río, arrojando de espaldas unos pantalones viejos para aplacar la voracidad de las aguas.

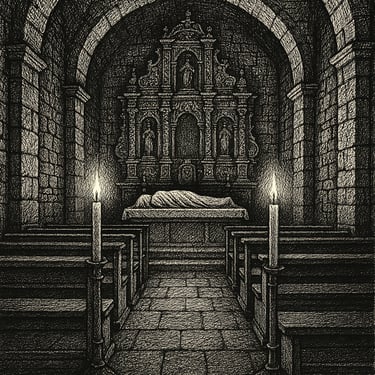

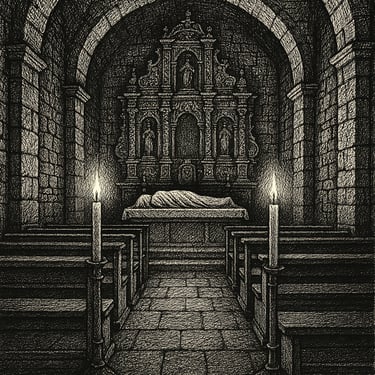

El propio Lafontaine es testigo de fenómenos inexplicables. Junto a Doña Francisca percibe el encanto de la fuente das Buliqueiras, donde ramas y hojas parecen moverse sin viento, reforzando la creencia en el poder salutífero del manantial. Incluso en sus sueños resuenan tradiciones míticas, como la misa de las ánimas, rito en el que un sacerdote difunto oficia para almas del Purgatorio, con el riesgo para la propia vida de Lafontaine.

Estos mitos, lejos de ser un simple telón de fondo, son los que dan densidad cultural a la intriga. Definen comportamientos, generan coartadas, predisponen a la credulidad o a la sospecha. En Terror Mortis el método científico del doctor Lafontaine se mide con un imaginario colectivo que, aún sin resolver crímenes, explica por qué los personajes actúan como lo hacen.

En definitiva, la novela demuestra que la Galicia de finales del XIX no puede comprenderse sin sus relatos compartidos. Y que los mitos, aunque no sean prueba forense, son siempre huellas de verdad en la memoria de un pueblo y conforman su identidad cultural más pura.