El brigada Piñeiro en la Benemérita de finales del XIX

Uno de los aspectos más complejos a la hora de recrear la Galicia de finales del siglo XIX en mi novela fue la documentación sobre el cuerpo de la Guardia Civil.

X. M. FERRO FORMOSO

8/30/20253 min leer

Para armar un constructo sólido en relación al cuerpo de la Guardia Civil en Galicia en el año 1888, no bastaba con una referencia superficial, necesitaba conocer su organización, los rangos y escalafones, la uniformidad y hasta los métodos y rutinas de servicio. En definitiva, debía sumergirme en cómo funcionaba en aquel tiempo una de las instituciones más influyentes en la vida cotidiana de los pueblos gallegos, si quería que el personaje del brigada Piñeiro fuese consistente.

La búsqueda de información sobre la Guardia Civil en la Galicia de finales del siglo XIX, me llevó a bucear en distintas fuentes. Los reglamentos oficiales de la época, muchos de ellos accesibles a través de bibliotecas digitales como la BNE o archivos en línea, me permitieron reconstruir la jerarquía interna y el escalafón de mando. Descubrí, por ejemplo, cómo el oficial o suboficial al frente de un puesto rural estaba sometido a una estricta cadena de mando, y cómo las patrullas en pareja seguían un sistema meticuloso de rondas que respondía tanto a la prevención del bandolerismo como al control social.

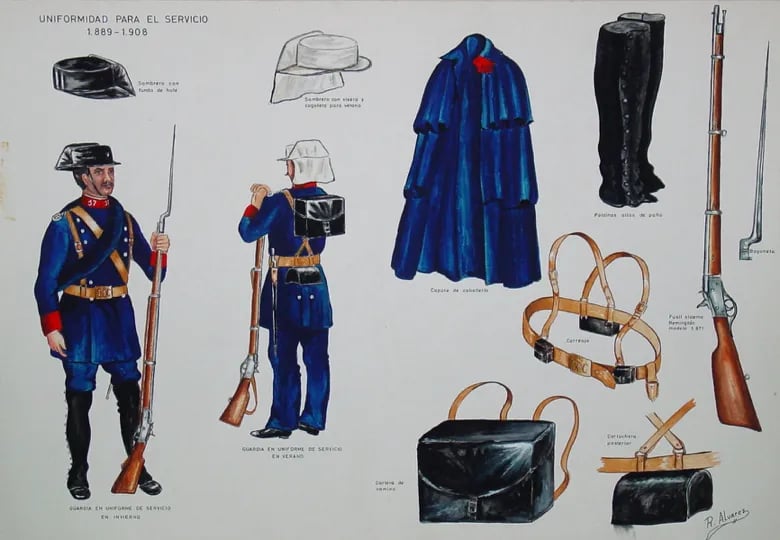

La uniformidad fue otro capítulo esencial. Las descripciones en boletines oficiales y manuales de servicio, contrastadas con grabados y fotografías de finales de siglo, me ayudaron a detallar los colores, los cortes y hasta los pequeños complementos que caracterizaban a cada rango. La prenda no era solo vestimenta, era símbolo de autoridad, y debía quedar bien reflejada en la narración para transmitir la solemnidad y el respeto que imponía la presencia de la Benemérita.

En el caso concreto de As Pontes, la hemeroteca de La Voz de Galicia me ofreció un dato revelador: el puesto estaba catalogado como de tercera categoría, lo que significaba que solo le correspondían cuatro guardias y un mando —un brigada en este caso—. Una dotación mínima para un municipio de gran extensión, con numerosas parroquias y caminos dispersos. Los guardias solían patrullar en parejas, pero ni siquiera así conseguían abarcar la totalidad del territorio. Esa limitación logística explicaba en parte la dificultad para imponer la ley y mantener el orden en un espacio rural tan vasto y con comunicaciones todavía muy precarias.

Los métodos y rutinas de la Guardia Civil de aquel tiempo los encontré, sobre todo, en la prensa histórica. La Voz de Galicia del último tercio del siglo XIX abunda en noticias sobre detenciones de cacos en ferias, persecuciones de contrabandistas o conflictos vecinales donde la Guardia Civil tenía que mediar. Cada crónica es una pequeña ventana que permite reconstruir cómo era el día a día de aquellos guardias en un medio rural tan disperso y difícil como el gallego.

El proceso de documentación no fue solo un ejercicio de investigación meramente formal, fue también un viaje a un mundo en el que disciplina, honor y sacrificio definían la vida de los agentes. Gracias a esas fuentes, pude dar voz y verosimilitud a personajes como el brigada Piñeiro que, en mi novela, se mueven con la misma rigidez reglamentaria que marcaba la existencia real de los guardias de carne y hueso.

Porque escribir Terror Mortis ha sido para mi todo un reto. No me bastaba con imaginar, tenía que documentar bien cada escena, cada personaje, cada lugar. No podía permitirme quedarme en la mera imaginación o suposición, tenía que narrar desde la certeza de una realidad ya olvidada, solo presente en las crónicas hemerográficas de la época. Solo de esta manera podía acercarme a la verdad de un tiempo pasado y ofrecer al lector la sensación de estar caminando, codo con codo, junto a alguno de aquellos héroes anónimos que velaban por la justicia en las frías noches gallegas de hace más de un siglo.